Resumo

Há estudos que discutem o papel das áreas verdes urbanas, suas associações com o bem-estar e efeitos na saúde da população, outros têm maior ênfase nos aspectos ecológicos. Porém, ainda há poucas pesquisas com aprofundamento na qualidade física e espacial dos parques urbanos, sobretudo da tipologia linear. Assim, este trabalho aprimorou uma ferramenta de análise para avaliar especificamente as qualidades físicas e a configuração espacial do parque linear urbano. O método de avaliação foi construído a partir da ferramenta CPAT (Community Park Audit Tool) adaptada, de propriedades configuracionais do parque linear e medidas da Teoria da sintaxe espacial. Foram consideradas quatro dimensões de análise para investigar a qualidade física do Parque Parahyba I, em João Pessoa-PB. Os resultados sugerem que as dimensões de acesso e vizinhança (1), áreas de atividades (2) e recursos e segurança (3) têm maior necessidade de intervenções, pois obtiveram os valores mais baixos, e a dimensão de configuração espacial (4), que obteve a média mais alta, não tem necessidade de intervenção imediata. As conclusões contribuem para fomentar debates sobre o planejamento do parque linear urbano.

Palavras-chave

Qualidade física; Configuração espacial; Parque linear urbano

Abstract

There are studies that discuss the role of urban green areas, their associations with well-being and effects on the population’s health; others have a greater emphasis on ecological aspects. However, there is still a need for in-depth research into the physical and spatial attributes of urban parks, especially the linear typology. Thus, this work improved an analysis tool to specifically evaluate the physical qualities and spatial configuration of the urban linear park. The evaluation methodology was built from the CPAT tool (Community Park Audit Tool) - adapted, configurational properties of the linear park and measures of the Theory of spatial syntax. Four analysis dimensions were considered to investigate the physical quality of Parque Parahyba I, in João Pessoa-PB. The results suggest that the dimensions of access and neighborhood (1), activity areas (2) and resources and security (3) have a greater need for interventions, as they obtained the lowest values and the dimension of spatial configuration (4), which obtained the highest average, does not require immediate intervention. The conclusions contribute to fostering debates on urban linear park planning.

Keywords

Physical quality; Spatial configuration; Urban linear park

Introdução

Este estudo aborda as características que definem um parque da tipologia linear e quais os atributos físicos e espaciais que contribuem com a qualidade desse espaço público. Há uma variedade de abordagens em pesquisas sobre parques urbanos, explorados de maneira interdisciplinar e multidisciplinar. Sobre essa temática, observou-se que, na literatura disponível, algumas pesquisas discutem a relação entre atividade física e áreas verdes, assim como suas associações com o bem-estar e efeitos na saúde da população (Bai et al., 2013; Bedimo-Rung; Mowen; Cohen, 2005; Faggi; Vidal, 2019; Petrunoff et al., 2021; Takano; Nakamura; Watanabe, 2002; Nieuwenhuijsen et al., 2017; Wolch et al., 2011). Outras têm maior ênfase nos aspectos ambientais e ecológicos (De Oliveira; Siqueira, 2010; Garcia; Guerrero, 2006; Holmes, 2008), para citar algumas. Porém, também se percebeu, no âmbito da Arquitetura e Urbanismo, que há baixa quantidade de estudos com maior aprofundamento quando se trata de atributos físicos e espaciais dos parques urbanos, sobretudo, em pesquisas que abordam a tipologia linear.

Conforme Kullmann (2013), essa temática é amplamente discutida no contexto de sistemas maiores, como os corredores verdes, e do ponto de vista ecológico, sendo necessária uma discussão crítica mais ampla sobre qualidades de projeto.

As ferramentas de avaliação da qualidade de espaços públicos têm sido utilizadas para mensurar a qualidade de vida e ambiental nas cidades. Tais instrumentos possibilitam o diagnóstico e o monitoramento das ações, a fim de subsidiar decisões da gestão pública e auxiliar no controle do planejamento urbano (Florissi, 2009).

Diante disso, surgiram as seguintes questões norteadoras deste trabalho:

-

como definir a configuração espacial e medir a qualidade física de um parque linear urbano na cidade contemporânea? e

-

quais atributos permitem medir a qualidade física e a configuração espacial de um parque urbano linear?

Para responder tais questionamentos, o referencial teórico e a estruturação metodológica adotados tiveram ênfase na construção de um suporte analítico para parques lineares urbanos. Sendo assim, este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que buscou aprimorar uma ferramenta de análise e, estudar a qualidade física e a configuração espacial do parque linear urbano, a fim de contribuir para o meio acadêmico, assim como ampliar o debate sobre esses parques, de modo geral e, na prática do planejamento e avaliação desses espaços. De modo empírico, visou identificar atributos e propriedades configuracionais do parque urbano e mensurar o grau de qualidade no Parque Parahyba I, na cidade de João Pessoa, Paraíba (Figura 1).

Para este estudo foi analisado o raio de 300m (buffer), conforme Ferraz e Torres (2004). Os autores estabelecem que a distância de caminhada inferior a 300m é considerada boa, de 300 até 500 metros é regular e maior do que 500 considera-se ruim (Ferraz; Torres, 2004). Conforme é dito por Brito (2019, p. 73) “[...] é considerada nesses 300 metros como a distância máxima mais confortável a ser percorrida para todas as idades e condições/limitações físicas, perfazendo uma abrangência de 600m de diâmetro [...]”.

As quadras e vias do bairro onde o parque está inserido foram desenhadas em função dos canais de drenagem das águas pluviais. Ao longo das margens dos canais foram criadas áreas verdes lineares, para a vegetação se agregar com a água, embelezar a paisagem e amenizar o microclima local (Sarmento, 2012). A origem do parque, a partir dessas antigas áreas de drenagem natural, tem como base soluções urbanísticas, com proposta de conservação, adotadas no Loteamento Oceania IV, que consideravam as linhas do curso d’água. A área de estudo, que se trata do setor 1 do Parque Parahyba, faz parte da delimitação definida como Parque Linear Urbano - Parque Parahyba, inserido em uma Zona de Preservação Ambiental e de Proteção Paisagística, conforme a Lei n.º 11.8545, de 10 de janeiro de 2010, (João Pessoa, 2010).

O parque Parahyba I foi inaugurado em 2017, com a implantação de calçadas em todo seu perímetro, ciclovias, playgrounds, academias ao ar livre, áreas para esporte, lazer e convivência, entre outros equipamentos. A Figura 2 mostra a população utilizando alguns setores do parque.

Deve-se sinalizar que a ferramenta de análise utilizada, relacionada com os objetivos principais da pesquisa e descrita na Figura 3 deste artigo, foi estruturada em quatro dimensões de investigação, que são: acesso e vizinhança, áreas de atividades, recursos e segurança (Figura 3). Para a sua elaboração tomou-se como base Kaczynski e Stanis (2013) e Kaczynski, Wilhelm Stanis e Besenyi (2012). Também foram considerados estudos sobre configuração espacial, que tiveram como principais contribuição os trabalhos de Kullmann (2011) e Hillier e Hanson (1984).

Qualidade física e configuração espacial do parque linear

Os parques lineares são áreas longitudinais, na maioria dos casos, projetados a partir de propostas de requalificação do meio urbano. Em uma tentativa de síntese, Kullmann (2011) estrutura dez perfis de espaços onde, geralmente, são instalados parques lineares. O autor cita alguns exemplos como linha férrea desativada, limites políticos que se tornaram espaços vazios, orlas marítimas com infraestrutura da fase industrial abandonada, margens de corpos d’água e rios urbanos, entre outros. Estes locais tornaram-se redes de vazios lineares nas cidades, sendo aproveitados para implantação de parques urbanos (Brenke; Carolina, 2019).

Friedrich (2007) diz que os parques lineares possuem uma forma estreita e alongada, são compostos por polos, cada um com uma programação específica e que tendem a ser interligados por calçadões, ciclovias e faixas de vegetação.

Os parques urbanos lineares além de terem a função de espaço de lazer, também podem contribuir com a mobilidade urbana, influenciando a adoção de meios de transporte não motorizados, como deslocamentos a pé e por bicicleta (Brenke; Carolina, 2019). Segundo Ahern (19951 apud Friedrich, 2007), os parques lineares são áreas com múltiplos propósitos: ecológicos, recreacionais, culturais, estéticos e outros condizentes com áreas consolidadas integrando também a vegetação com o meio urbano e geram uma valorização do seu entorno. O autor diz que estes parques podem ser definidos a partir de cinco princípios:

-

configuração espacial essencialmente linear;

-

capacidade de união de elementos da paisagem;

-

multifuncionalidade;

-

sustentabilidade; e

-

estratégia espacial, que integra sistemas lineares com outras áreas não lineares colaborando com a diversidade de usos.

Segundo Macedo (1995), vinculam-se três fatores que devem ser considerados para a análise da qualidade do espaço livre público:

-

adequação funcional: determinada pela correta conformação morfológica e dimensional, permitindo a utilização de um espaço para determinadas atividades e grupos sociais;

-

adequação ambiental: ambientes que permitem ao seu usuário condições de salubridade, para o desempenho das mais diversas atividades; e

-

adequação estética: que o autor considera o fator mais complicado de se avaliar, porque tais padrões estéticos variam constantemente conforme as diferentes expectativas culturais e sociais.

Porém, é tão importante quanto os demais, pois a aceitação social depende de tais padrões.

Para possibilitar a avaliação da qualidade de vida e qualidade ambiental no espaço urbano torna-se necessário estabelecer indicadores, como um instrumento de auxílio no planejamento urbano e nas decisões da gestão pública (Florissi, 2009; Londe; Mendes, 2014).

Acesso e vizinhança

Esta dimensão é composta por diversos atributos relacionados à acessibilidade ao parque, como paradas de transporte público, calçadas acessíveis, sinalização interna e externa, e relação com o entorno, baseado nos guias de utilização da CPAT (Kaczynski; Stanis, 2010, 2013). Outros autores também consideram estes atributos relevantes para o espaço público, como Jacobs (2011), Bentley et al. (2013) e Santana e Elali (2016).

Vieira (2015) discute que não é apenas a permeabilidade física que será importante para obter qualidade no espaço público, mas também a permeabilidade visual, que terá um papel significativo na interação entre o público e o privado. O autor também afirma que a permeabilidade arquitetônica é um fator de qualidade dos espaços livres públicos, pois é por meio dela que haverá vitalidade urbana.

Tais indicadores são fundamentais para compreender e analisar como o ambiente físico pode influenciar o uso e a apropriação pela vizinhança, bem como o papel que o parque pode exercer como recurso comunitário.

Áreas de atividades

Gehl (2013) identifica e divide as atividades ao ar livre em três categorias: atividades necessárias, atividades opcionais e atividades sociais. Segundo o autor, os ambientes devem convidar as pessoas a parar, sentar, comer, se divertir, entre outros.

Bentley et al. (2013) defendem a variedade de usos, com diversas experiências proporcionadas aos usuários, com formas variadas e significados. Isso inclui, por exemplo, a presença de áreas de atividades para o público infantil e para o público adulto, com playground e equipamentos de ginástica e de esporte. Além disso, sugerem a combinação de áreas ativas e áreas voltadas ao descanso e à contemplação.

Kaczynski e Stanis (2013) não avaliam a qualidade do espaço público apenas considerando a existência de determinadas áreas de atividades, mas também se essas áreas são utilizáveis, se estão em boas condições de uso, além de outros aspectos.

Kullmann (2011) e Bai et al. (2013) dizem que a quantidade de recursos e a diversidade de áreas, como áreas arborizadas, playgrounds, calçadas, entre outras, estão relacionadas ao uso e a atividade física no parque.

Assim, a seleção de indicadores de áreas de atividades possibilita uma análise da relação entre qualidade física dos ambientes, com o uso de cada área do parque. Tal seleção de indicadores vai depender das particularidades de cada parque e do contexto local.

Recursos e segurança

A dimensão recursos e segurança, por sua vez, envolve atributos como iluminação, sombreamento, vegetação, recursos artísticos, históricos, educacionais, paisagismo, entre outros atributos estéticos. Inclui a ausência de vandalismo e de grupos com comportamentos ameaçadores, presença de comodidades como banheiros, bebedouros, mobiliário e equipamentos para lazer passivo, tais como mesa para piquenique, abrigos com sombra, máquinas de comida ou comércio fixo com venda de alimentos. Na ferramenta são considerados tanto os recursos e segurança da área do parque quanto alguns do seu entorno (Kaczynski; Stanis, 2010).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) ressalta que para garantir um ambiente saudável nas cidades, são necessários alguns elementos básicos, como a disponibilidade, qualidade, segurança e acessibilidade dos espaços verdes públicos (Mora, 2013).

Gehl (2013) diz que um dos aspectos com grande impacto na segurança, orientação e qualidade visual durante a noite é a iluminação no espaço urbano. Jacobs (2011) diz que a iluminação favorece para a segurança do lugar, pois a ausência dela tende a contribuir para que as pessoas não utilizem determinado local.

É fundamental avaliar a qualidade de recursos físicos disponíveis e serviços de segurança para propor melhorias no ambiente e maior sensação de segurança aos usuários do parque.

Configuração espacial

Borja e Muxí (2003), afirmam que as praças e parques urbanos podem ser um elemento de animação urbana, como também criar um deserto ao seu redor ou serem eles o próprio deserto.

No estudo de Kullmann (2011), algumas das características de configuração física relevantes são: limite espacial (borda), continuidade de desenho, taxa de definição proporcional, limites e circulação linear.

Na teoria da sintaxe espacial, o conceito de configuração funciona como uma importante base, sendo definida como um conjunto de relações independentes, em que cada uma é determinada por sua relação com todas as outras (Hillier, 2007). A sintaxe espacial considera que o convívio social está diretamente ligado à morfologia do espaço urbano, a qual orienta deslocamentos e hierarquiza percursos (Albuquerque, 2010).

Barros (2006, p. 37), aponta que a sintaxe espacial, assim como qualquer outra ferramenta, busca representar aspectos da realidade, “[...] implicando simplificações que, todavia, não comprometem seus resultados desde que o pesquisador esteja ciente e pondere o fato [...] ”.

Nesta dimensão, a análise e leitura configuracional foi conduzida baseada nos autores Hillier e Hanson (1984), com o aparato teórico e técnico da Teoria da Lógica Social do Espaço e, Kullmann (2011), a partir de seu trabalho sobre análise configuracional de parques lineares. As medidas sintáticas utilizadas foram Integração, Conectividade e Inteligibilidade (intelligibility) (Hillier; Hanson, 1984).

A inteligibilidade representa em que medida as informações locais (conectividade) correspondem às informações globais (integração), de maneira que permita a compreensão e reconhecimento do espaço: quanto maior a correlação entre as duas variáveis, maior a inteligibilidade. Conforme Beck (2011, p. 11) “[...] a inteligibilidade constitui não apenas uma característica física do ambiente, mas também um aspecto da cognição espacial, processo que culmina na compreensão da configuração espacial [...]”.

Sendo assim, a leitura configuracional torna-se fundamental, pois a configuração do parque linear pode impactar na usabilidade da comunidade local. O objeto de estudo é constituído por barreiras construídas e naturais que influenciam na acessibilidade. Portanto, tal análise subsidia uma melhor compreensão das relações e conexões entre as áreas do espaço livre público e influência no seu contexto urbano circundante.

Método de avaliação da qualidade física do parque linear

A pesquisa teve uma abordagem teórica e empírica, sendo classificada como de natureza quanti-qualitativa, exploratória e descritiva. Foram aplicadas as seguintes técnicas: observação direta, preenchimento de formulário de avaliação e análise da configuração espacial, por meio da teoria da sintaxe espacial. A estratégia de investigação utilizada foi elaborada a partir das condições particulares do estudo de caso, porém, possibilita a adaptação, com acréscimo ou retirada de indicadores, para aplicação em outros casos similares. A estrutura metodológica é descrita no diagrama da Figura 4.

Para seleção da ferramenta de avaliação foi realizada uma revisão abrangente de instrumentos de análise, com ênfase na qualidade física de parques urbanos, que atendesse aos seguintes critérios:

-

ter sido testada em diferentes parques e por diferentes avaliadores treinados, para verificação da confiabilidade;

-

ter ênfase nos aspectos físicos do ambiente construído e contribuir para atingir os objetivos propostos neste trabalho;

-

disponibilizar o acesso aos documentos para compreensão da ferramenta;

-

apresentar explicações e definições detalhadas sobre todos os critérios utilizados para avaliação e especificação de procedimentos para coleta de campo; e

-

incluir uma avaliação abrangente de critérios de qualidade física.

A partir disso, foram identificadas as seguintes ferramentas validadas de avaliação da qualidade de parques, todas relacionam a qualidade do ambiente construído com a realização de atividade física:

-

SOPARC: System for Observing Play and Recreation in Communities (McKenzie et al., 2006);

-

SOPARNA: System for Observing Physical Activity and Recreation in Natural Areas (Sasidharan; McKenzie; Chavez, 2014);

-

PARA: Physical Activity Resource Assessment (Lee et al., 2005);

-

CPAT: Community Park Audit Tool (Kaczynski; Wilhelm Stanis; Besenyi, 2012);

-

BRAT-DO: Bedimo-Rung Assessment Tools (Bedimo-Rung et al., 2006); e

-

EAPRS: Environmental Assessment of Public Recreation Spaces (Saelens et al., 2006).

Destas ferramentas, a CPAT e o BRAT-DO foram as que mais se adequaram ao estudo, considerando os critérios estabelecidos e o parque analisado. A ferramenta CPAT inclui alguns itens de avaliação necessários ao objeto de estudo deste trabalho que as outras ferramentas não continham. Alguns exemplos são que a ferramenta tem uma avaliação mais ampliada sobre o uso do parque por animais, parada de transporte público próximo ao parque, avaliação da segurança que considera comportamentos ameaçadores (presença de gangues e uso de álcool ou drogas) e não precisa de treinamento para aplicar, pois, contém um guia com orientações e informações detalhadas para utilização (Kaczynski; Stanis, 2013) e facilidade de acesso online aos seus documentos explicativos. Sendo assim, a CPAT foi escolhida para este estudo.

Contudo, apesar de a ferramenta ter sido testada e validada em mais de sessenta parques, foi necessária uma adaptação para atender aos objetivos desta pesquisa, que foi desenvolvida como parte de um trabalho maior, cujo objetivo era identificar a qualidade física e a configuração espacial de um parque linear urbano, com o uso de uma ferramenta adaptada.

A Ferramenta de Auditoria do Parque Comunitário (Community Park Audit Tool - CPAT), desenvolvida na Universidade de Colúmbia, Carolina do Sul, Estados Unidos, avalia as características físicas do parque em quatro seções:

-

informações do parque;

-

acesso e vizinhança ao redor;

-

áreas de atividade; e

-

qualidade e segurança do parque.

Os autores da ferramenta discutem, por meio de uma estrutura conceitual, atributos para a qualidade física do parque e a relação entre o ambiente construído e a atividade física. Além disso, também discutem aspectos sociais e características da vizinhança que influenciam no uso do parque.

Portanto, adaptou-se a CPAT conforme a síntese apresentada na Figura 5. Foram modificadas algumas nomenclaturas, os itens denominados de seções foram alterados para o termo “dimensões” e os atributos de avaliação presentes em cada seção foram denominados de indicadores” e “subindicadores”. Para adequar com o contexto e a cultura local, algumas áreas de atividades que aparecem na ferramenta original foram suprimidas deste trabalho, como o campo de beisebol e splash pad (local para recreação aquática) pois não são áreas comuns em parques na cidade de João Pessoa-PB.

Além disso, foi acrescentada a dimensão de configuração espacial, a fim de realizar uma análise espacial de um parque linear urbano, baseados nos estudos de Hillier e Hanson (1984) sobre sintaxe espacial e de Kullmann (2011) sobre forma e geometria com ênfase na tipologia de parques lineares.

Para aferir o grau de qualidade do objeto de estudo e realizar uma análise mais objetiva, que possibilite a comparação com estudos posteriores, tornou-se necessário atribuir faixas de valores aos indicadores, para que os dados pudessem ser mensurados e assim transformar as informações qualitativas em dados quantitativos. Para isso foi utilizado como referência o estudo de Rodrigues (2012). Apresenta-se na Figura 5 o diagrama de adaptação da ferramenta, com base nesses autores e com uma síntese de como a pesquisa foi conduzida até a obtenção dos resultados.

A ferramenta Community Park Audit Tool (CPAT) foi desenvolvida na cidade de Kansas, Missouri, nos Estados Unidos, por meio de workshops e testes de campo, com partes interessadas da comunidade, em colaboração com o Departamento de Parques e Recreação da cidade e apoiado pelo Active Living Research (ALR). O modelo foi aplicado em sessenta e seis parques, independentemente, para verificação da confiabilidade do método. Esses espaços auditados representavam uma mistura diversificada de tamanho, localização, características do bairro, recursos e comodidades (Kaczynski; Wilhelm Stanis; Besenyi, 2012).

A CPAT considera atributos como dimensão/área, acessibilidade (conexão), quantidade e variedade de recursos (playgrounds, trilhas, campos esportivos, etc.), de comodidades (banheiros, bebedouros, bancos, etc.), qualidade (limpeza, equipamentos), segurança, disponibilidade dos recursos e a qualidade do parque.

Na dimensão que foi acrescentada, de configuração espacial, foram realizadas análises sintáticas a partir da Análise de Grafos de Visibilidade (VGA, Visibility Graph Analysis) e calculadas com auxílio do programa DepthmapX, a fim de subsidiar um melhor entendimento das relações entre as áreas do objeto de estudo, uma vez que “[...] as propriedades da VGA podem, portanto, dar pistas para se interpretar manifestações da percepção espacial e uso dos espaços [...] ” (Canova, 2021, p. 488). O Quadro 1 mostra os indicadores, variáveis e referências da ferramenta adaptada que foi aplicada neste trabalho.

Para aferir o grau de qualidade do parque, foram atribuídas faixas de valores aos indicadores e subindicadores, que correspondem às pontuações de 0,00 (zero), 0,50 (zero vírgula cinco) e 1,00 (um), com base em Rodrigues (2012). Cada indicador apresenta um valor calculado a partir de suas respectivas variáveis. Após a atribuição das pontuações, obteve-se a média final de cada dimensão, os resultados obtidos são classificados como excelente, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, na escala de qualidade (Tabela 1).

Alguns indicadores possuem um conjunto de variáveis de análise, sendo necessária uma média aritmética para obter o valor final do indicador, que pode ter como resultado um valor entre 0,00 e 1,00. O escore 0,00 indica que foi classificado com péssimas condições, com necessidade de intervenção prioritária, com ação imediata e o escore 1,00 é classificado como excelente, sem necessidade de intervenção. Ou seja, quanto mais próxima de 1,00, melhor a condição e quanto mais próximo de 0,00 pior a condição de qualidade.

A pesquisa em campo para coleta dos dados, onde foi percorrida toda a área do parque e o entorno de 300m (buffer), foi realizada em duas etapas, a primeira nos meses de maio a agosto de 2019, em diferentes dias da semana e diferentes horários e a segunda etapa em dezembro de 2021 a janeiro de 2022, com uma revisão da visita de campo para conferência de dados. O uso e a ocupação do solo no entorno buffer de análise, a partir do centro geométrico do parque, têm predominância de lotes residenciais, mas também têm alguns comerciais, institucionais e vazios.

Resultados e discussões

Para auxiliar a compreensão, os principais resultados deste estudo são apresentados em tabelas e gráficos do tipo radar, com a síntese das pontuações dos indicadores de cada dimensão.

Acesso e vizinhança

Na dimensão de acesso e vizinhança foi considerado se o parque pode ser acessado sem bloqueios e se está acessível para o público geral, sem limitações. Foi observado se o local estava bem sinalizado, com informações relacionadas à sua utilização, como nome do parque, horário de funcionamento e regras de uso.

Os indicadores de acesso ao parque e pontos de entrada obtiveram pontuação alta, devido às extremidades serem abertas, sem barreiras que limitem seu acesso. Isso possibilita que os usuários façam uso desse espaço como meio de locomoção para outros pontos, além da opção de usufruir das funções do parque.

Sobre o atributo de segurança e aparência no entorno do parque, verificou-se, durante as visitas nas ruas inseridas no buffer definido para análise (r=300m), que o uso do solo é predominantemente residencial e a construção dessa área verde aumentou a valorização imobiliária na região. Também se observou que havia poucos pedestres e uma iluminação pública escassa, o que contribui com a sensação de pouca segurança. Conforme Jacobs (2011) a presença de “olhos da rua”, assim como a iluminação, é importante para a segurança de um espaço público.

Apesar de haver tráfego intenso na via que fica em frente ao acesso principal do parque, as demais ruas do entorno têm tráfego moderado. Contudo, devido à proximidade com uma via de maior fluxo, há ruído excessivo em alguns setores da extremidade oeste. Sendo assim, foram encontrados três tipos de incivilidades, a falta de olhos na rua, o ruído excessivo e iluminação deficiente. Isso significa que esses aspectos negativos podem influenciar na sensação de insegurança dos usuários do parque.

Nesse entorno também foram encontradas quatro paradas de transporte público, porém, há apenas um ponto para parada de ônibus no parque, que não é visível pelos usuários em todos os lados.

No que se refere ao estacionamento com bicicletário e calçadas, foram encontrados diversos locais para estacionamento no parque, porém sem bicicletário(s). Também verificou-se que as calçadas do parque atendiam aos requisitos da norma, com rampas de acesso, piso tátil e vagas específicas no estacionamento e a maioria era utilizável, pois estavam em bom estado. Entretanto, na área de entorno (buffer de 300m) foram identificados problemas de acessibilidade pedonal, que não atendem as exigências da NBR-9050, prejudicando o acesso ao parque. Também não foram identificadas trilhas externas conectadas ao parque.

Nota-se que diversos indicadores obtiveram a pontuação mediana (Figura 6), sendo as pontuações mais altas referentes à ciclovia, onde foi observada a utilização por diversos usuários, principalmente no horário a partir das 16h, período com menor incidência de sol na área.

Áreas de atividades

A maioria das áreas de atividades do parque (Figura 7) obteve como resultado uma média similar, considerando a utilização e as condições de uso. Apesar de estarem em uso pelos usuários, observou-se problemas em diversas áreas.

O espaço para animais, denominado de “ParCão” foi o que obteve melhor pontuação, pois apresentou boas condições de uso, onde não foram encontrados problemas de utilização e condições de uso durante o período de visitação ao parque. O indicador com menor escore atribuído foi o playground, devido, principalmente, aos problemas de manutenção encontrados no local, prejudicando o uso desses espaços.

A ferramenta original, CPAT, traz duas análises para sombreamento, nesta dimensão, de áreas de atividades, considera a porcentagem de áreas do playground que é coberta com sombra e na dimensão três, de recursos e segurança, considera o sombreamento de maneira geral de todas as áreas do parque.

No que se refere ao sombreamento das áreas de atividades, há uma distribuição desigual de árvores, gerando áreas sem sombreamento, principalmente nos setores mais utilizados pelos usuários. Sobre o atributo de equipamentos coloridos, há variedade de cores nos brinquedos e equipamentos, com três ou mais cores.

No que concerne ao atributo de áreas distintas para diferentes faixas etárias no parque, observou-se a existência de brinquedos adequados para diversos grupos. Quanto à distância da estrada ou separação por barreiras, não há obstruções de acesso ao local.

Em todo o perímetro do parque, principalmente nas áreas de atividades, há bancos de concreto. Os brinquedos e equipamentos apresentaram variedade de cores, com três ou mais cores.

Na análise do indicador de Equipamentos esportivos, o parque possui duas quadras, as quais estão em pleno funcionamento.

No entanto, as condições de utilização são razoáveis. Durante as visitas exploratórias no local, no período de 2019 a 2021, em dias alternados e horários distintos, foi observado que a vegetação estava desordenada em diversos pontos, com necessidade de poda e limpeza, com mudas secas, grama alta e invasão da área da calçada e ciclovia, assim como também a pintura de alguns equipamentos que estava danificada. Os equipamentos de ginástica estavam em pleno funcionamento, mas, apesar de utilizável, verificou-se que algumas das barras de ferro, da área de academia ao ar livre, estavam enferrujadas. Portanto, percebeu-se uma falta de manutenção frequente no parque, em períodos diferentes de pesquisa em campo. Durante esta análise, observou-se que a vizinhança do parque realizava plantio de mudas, limpeza e construção de mobiliário em alguns setores, o que demonstrou uma apropriação da área pela população do entorno.

Em relação à condição de utilização, não há vegetação de grande porte em toda a área do parque, sendo mais concentrada na extremidade leste, com árvores que geram sombra para os usuários. Além disso, a vegetação rasteira estava sem poda e limpeza. Isso significa que é necessária uma distribuição mais uniforme dessa vegetação, com manutenção constante. Ressalta-se que a arborização adequada favorece também a manutenção da fauna local e o equilíbrio ecológico da área.

Na Figura 8, observa-se o gráfico radar com os escores atribuídos aos indicadores desta dimensão, onde o playground foi o que obteve menor média e o espaço para animais obteve a maior pontuação. Os indicadores de equipamentos de esporte, de ginástica e área verde de contemplação obtiveram médias similares.

Recursos e segurança

O indicador de comodidades e equipamentos de limpeza é composto pelos subindicadores: banheiro público, bancos, mesa de piquenique, recipientes para lixo e estrutura para alimentação. Foram considerados não apenas a existência desses itens, mas também se estavam utilizáveis, com boas condições de uso e outros aspectos, conforme se viu na Quadro 1.

Durante a análise do indicador comodidades e equipamentos, não havia banheiro público, bebedouro e mesa de piquenique no local. Também não foi encontrada uma estrutura fixa para alimentação, apenas vendedores ambulantes. No parque há bancos de concreto e cerca da metade deles estavam utilizáveis e com boas condições de uso. Os recipientes para lixo estavam próximos ao playground, assim como os recipientes para coleta seletiva. Entretanto, não foram encontrados próximos a algumas áreas de atividades.

A área com cobertura vegetal constituída por espécies arbóreas e/ou arbustivas apresentou um valor estimado de 18,4% (8.699,5 m²). Essa vegetação arbórea não é distribuída de forma homogênea nas áreas do parque. Esse baixo sombreamento pode prejudicar o seu potencial de uso recreativo, o desempenho estético e ecológico da área.

No que se refere às regras para animais e a iluminação, estes indicadores foram os que tiveram as pontuações mais altas, conforme evidenciado no gráfico da Figura 9. No parque há uma área destinada ao uso dos animais, com sinalização, placas informativas e suportes para sacolas destinadas à coleta de lixo canino. Verificou-se que há iluminação artificial nas principais áreas de atividades do parque. Porém, em algumas áreas mais próximas do canal e do quiosque há falta de iluminação. Este fato prejudica a atividade de pedaladas e caminhadas dos usuários durante o período da noite, devido à sensação de insegurança.

Configuração espacial

Na análise do indicador Inteligibilidade, que é uma medida sintática da correlação entre os valores de conectividade e integração, buscou-se compreender as relações espaciais entre as diversas áreas do parque estudado a partir da elaboração de grafos de visibilidade, por meio dos softwares AutoCad e DepthmapX . Foi realizada a construção de mapas de visibilidade a partir da planta baixa da área de estudo. Para elaboração dos grafos, considerou-se como barreiras a Estação Cagepa, o quiosque, recipientes altos para coleta seletiva, as edificações do entorno e o canal d’água (Figura 10). Foi realizada a visita no local e, posteriormente, conduziram-se as análises nos softwares.

Na pesquisa de campo, verificou-se que o entorno do Parque Parahyba I, correspondente ao buffer de 300 metros de raio, é adensado, com edifícios residenciais e pouca variedade de comércios e serviços, predominando o uso residencial.

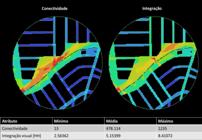

Ao comparar os grafos de visibilidade (VGA) (Figura 10), observa-se que, em ambos os casos, os tons quentes se concentram no sentido do eixo norte. Na área central do parque, há predominância de tons de vermelho e laranja, caracterizando uma maior permeabilidade visual nesse setor. Nesse local há uma praça com diversidade de atividades e uma ponte que faz a ligação entre os dois lados do parque, devido à separação morfológica criada pelo canal d’água. Nota-se também que as extremidades oeste e leste do parque apresentam menor conectividade e que os espaços entre os edifícios são os mais segregados da área de análise, devido à quantidade de barreiras visuais. Isso significa que as características físicas e configuração espacial interferem na conexão entre os setores, na visibilidade e movimento dos usuários pelo parque. Saboya et al. (2014) indicam que “áreas com menor visibilidade tendem a ser evitadas por pessoas com maior vulnerabilidade (especialmente mulheres e crianças).

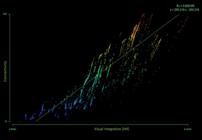

Para análise de Inteligibilidade, que é um importante aspecto da cognição espacial, foi utilizada a regressão linear que deriva da correlação de Pearson (cuja intensidade é representada pelo valor de “R2”). Esse valor indica quanto uma variável pode ser usada para determinar a outra, sendo chamado de coeficiente de determinação. Quanto mais próximo de “0”, mais fraca é a correlação, e quanto mais próximo de “1”, maior é a correlação (Medeiros, 2006). Neste trabalho, assume-se que os valores entre 0,00-0,30 são considerados correlações muito fracas, entre 0,30 e 0,50 são fracas; entre 0,50 e 0,70 são moderadas; entre 0,70 e 0,90 são fortes; e 0,90 – 1,00 são consideradas correlações muito fortes (Mukaka, 2012).

A análise visual do gráfico de dispersão (Figura 11) entre as medidas sintáticas demonstra que os pontos se aproximam de uma mesma diagonal ascendente, ou seja, positiva, onde uma variável é diretamente relacionada à outra. A inteligibilidade medida pela regressão linear entre a conectividade no eixo y e integração no eixo x obteve o valor de R2= 0,829. Portanto, o resultado sugere um bom entendimento do parque na totalidade por parte dos usuários.

Gráfico de dispersão para as medidas sintáticas de integração global no eixo x e conectividade no eixo y

No que se refere ao indicador de continuidade do desenho, verificou-se um padrão de formas e cores em todas as áreas, com unidade e coesão do desenho, o que favorece a continuidade da experiência espacial. Em relação ao limite na escala, o parque possui uma estreita relação com o entorno imediato, com linhas de visões nítidas e o entorno legível. Na área interna do parque há entradas e saídas nas suas extremidades e a circulação ocorre de maneira linear, com algumas áreas curvilíneas. Assim, esta dimensão obteve indicadores com pontuações altas, conforme é indicado no gráfico da Figura 12.

Por fim, a dimensão que obteve o valor mais alto foi a de configuração espacial, com média equivalente a 0,96 (zero vírgula noventa e seis). As que tiveram o valor mais baixo foram recursos e segurança, e acesso e vizinhança, ambas com valor de 0,62 (zero vírgula sessenta e dois). Após a análise de cada indicador das dimensões analisadas, obtiveram-se as médias finais apresentadas na Tabela 2.

Os valores encontrados permitem verificar que o grau de qualidade do Parque Parahyba I, que foi classificado como boa condição, no que concerne ao acesso e vizinhança, áreas de atividade e recursos e segurança, mas necessita de intervenções, com ação em médio prazo. Em relação à configuração espacial, foi classificada como ótima condição, sem necessidade de intervenção imediata.

Nenhuma das dimensões foi classificada com a condição ‘excelente’, pois há diversos indicadores que apresentaram pontuações baixas, indicando a necessidade de melhorias no local e nenhuma delas apresentou a condição ‘ruim’ ou ‘péssimo’. Acredita-se que esse resultado pode ser influenciado pela diversidade de recursos oferecidos no parque, como mobiliário, equipamentos e quadras, apesar dos problemas identificados. Os dados da análise configuracional mostraram a importância da configuração interna dos parques e como os elementos existentes influenciam na acessibilidade física e visual.

Conclusões

O método, a partir de uma ferramenta adaptada, visou contribuir com a literatura sobre a qualidade física de parques lineares, tendo em vista a necessidade de estudos com maior aprofundamento nos atributos físicos relacionados a essa tipologia de áreas verdes, para uma maior compreensão desse fenômeno em expansão na cidade contemporânea. A análise dos dados revelou resultados que corroboram com o que foi observado nas visitas de campo e a transformação dos dados qualitativos em quantitativos contribui para futuras comparações com outros parques e possibilita uma análise mais objetiva.

Este artigo apresenta como principais achados da análise e recomendações para práticas projetuais, conforme as dimensões analisadas, o que se segue:

-

necessidade de mais atratores em áreas com baixa conectividade e integração, assim como a instalação de mecanismos que auxiliem na orientação espacial do Parque;

-

instalação de comodidades, como banheiros públicos ou sanitários portáteis, bebedouros e mesas para piquenique;

-

o canal d’água funciona como um elemento natural que provoca a desconexão entre as diferentes áreas de atividades e a ponte funciona como um importante elemento de ligação, mas ainda são necessários outros pontos que criem conexão entre as áreas, além desses e das extremidades;

-

melhoria do sombreamento nas áreas de atividades, sendo necessárias ações a médio e longo prazo, com o plantio de espécies arbóreas e arbustivas;

-

verifica-se a necessidade de tratamento paisagístico, com ação em curto prazo ou imediata, que incorpore conceitos artísticos, estéticos e ecológicos;

-

necessidade de tratamento e manutenção periódica da vegetação do Parque e dos equipamentos de playground, bancos e mesas, com ação a curto prazo ou imediata; e

-

a área central funciona como o setor mais atrativo do parque, devido aos valores altos de integração e conectividade, o que corrobora com o observado na pesquisa de campo. As áreas de alta visibilidade coincidem com a área de maior presença de usuários e diversidade de atividades.

Este trabalho debruça-se sobre um objeto complexo, com diversas possibilidades de direcionamento da pesquisa. Sendo assim, este estudo não teve como intenção apresentar uma proposta de indicadores ambientais, com foco ecológico, mas sim, propor uma avaliação com ênfase nos aspectos qualitativos do ambiente construído, para auxiliar na construção de conhecimento em lacunas existentes sobre estudos de parques urbanos lineares na área de Arquitetura e Urbanismo. A principal intenção deste estudo é contribuir com uma nova perspectiva de abordagem para esses espaços, onde novas pesquisas são necessárias.

Assim, como recomendação para trabalhos futuros, sugere-se um estudo comparativo com outros parques urbanos, em diferentes contextos, onde algum indicador e critério podem ser modificados, acrescentado ou adaptado à realidade do local. Para validação de ferramentas de avaliação em pesquisas sobre parques urbanos e atividade física, é frequentemente realizado o aferimento por diversos pesquisadores. Assim, é recomendada a aplicação desta ferramenta adaptada por outros pesquisadores. Nesse âmbito, também se mostram oportunas novas pesquisas para analisar outros índices, não investigados neste trabalho, tais como centralidade, densidade, porosidade, complexidade e dispersão e sua correlação (ou relação) com a compacidade.

-

LIMA, L. E. O. de; SILVEIRA, J. A. R. da; NEGRÃO, A. G.; LIMA, E. R. V. de; COSTA, A. D. L.; RIBEIRO, E. L. Configuração espacial e qualidade física de parques urbanos lineares: o caso do Parque Parahyba I, João Pessoa - PB. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 25, e135695, jan./dez. 2025.

Referências

- ALBUQUERQUE, C. C. G. Configuração e significados espaciais para a definição do bairro como unidade de planejamento: estudo de caso do Bairro Ellery. Recife, 2010. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010.

- ANTUNES, E. M.; SIMÕES, F. A. Engenharia urbana aplicada: um estudo sobre a qualidade do transporte público em cidades médias. Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 5, p. 51-62, 2013.

- BAI, H. et al. Perceptions of neighborhood park quality: associations with physical activity and body mass index. Annals of Behavioral Medicine, v. 45, n. 1, p. 39–48, fev. 2013.

- BARROS, A. P. B. G. Estudo exploratório da sintaxe espacial como ferramenta de alocação de tráfego Brasília, 2006. Dissertação (Mestrado em Transportes) – Programa de Pós-Graduação em Transportes, Universidade de Brasília, Brasilia, 2006.

- BATISTA, A. B. R. O mobiliário urbano na ativação dos espaços livres públicos: um estudo de caso do Parque Parahyba I, João Pessoa/PB. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal da Paraiba, João Pessoa, 2019.

- BECK, M. P. Arquitetura, visão e movimento: o discurso de Paulo Mendes da Rocha na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Porto Alegre, 2011. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.

- BEDIMO-RUNG, A. L. et al. Development of a direct observation instrument to measure environmental characteristics of parks for physical activity. Journal of Physical Activity and Health, v. 3, n. s1, p. S176-S189, 2006.

- BEDIMO-RUNG, A. L.; MOWEN, A. J.; COHEN, D. A. The significance of parks to physical activity and public health: a conceptual model. American journal of preventive medicine, v. 28, n. 2, p. 159-168, 2005.

- BENTLEY, I. et al. Responsive environments London: Routledge, 2013.

- BORJA, J.; MUXI, Z. El espacio público: ciudad y ciudadanía. Barcelona: Electa, 2003.

-

BRENKE, G.; CAROLINA, A. Walking through 2019. Disponível em: https://www.4cities.eu/wp-content/uploads/2019/10/C10_MAthesis_4CITIES_GARCIABRENKE_ADRIANA2.pdf Acesso em: 15 maio 2023.

» https://www.4cities.eu/wp-content/uploads/2019/10/C10_MAthesis_4CITIES_GARCIABRENKE_ADRIANA2.pdf - BRITO, A. L. de F. R. A pequena escala e a cidade: o mobiliário na ativação dos espaços livres públicos. 2019. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2019.

- CANOVA, C. R. A habitação social no horizonte da sustentabilidade: um metaprojeto a partir de espaços coletivos do habitar em Porto Alegre na segunda metade do século XX. Lisboa, 2021. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de Lisboa, Lisboa, 2021.

- DE OLIVEIRA, B.; SIQUEIRA, P. T. Indicadores ambientais para o monitoramento de parques urbanos. InterfacEHS-Revista de Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade, v. 4, n. 2, 2010.

- FAGGI, A.; VIDAL, C. Z. Uses and perceived benefits of two Latin-American linear parks. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Municipal Engineer, v. 172, n. 3, p. 137–144, set. 2019.

- FERRAZ, A. C. P.; TORRES, I. G. E. Transporte público urbano São Carlos: Rima, 2004.

- FLORISSI, E. Desenvolvimento urbano sustentável: um estudo sobre sistemas de indicadores de sustentabilidade urbana. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009.

- FRIEDRICH, D. O parque linear como instrumento de planejamento e gestão das áreas de fundo de vale urbanas Porto Alegre, 2007. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.

- GARCÍA, S.; GUERRERO, M. Indicadores de sustentabilidad ambiental en la gestión de espacios verdes: parque urbano Monte Calvario, Tandil, Argentina. Revista de Geografía Norte Grande, v. 35, p. 45–57, jul. 2006.

- GEHL, J. Cidade para pessoas 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013.

- HILLIER, B. Space is the machine 2nd ed. London: Space Syntax, 2007.

- HILLIER, B.; HANSON, J. The social logic of space Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

- HOLMES, R. M. Indicadores de risco ecológico na gestão dos parques urbanos do Distrito Federal Brasília, 2008. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Gestão Ambiental) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2008.

- JACOBS, J. Morte e vidas de grandes cidades 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.

- JOÃO PESSOA. Lei no 11.854, de 10 de janeiro de 2010. Autoriza o Poder Executivo Municipal a delimitar o parque linear urbano - Parque Parahyba - instruções normativas de zoneamento urbano e ambiental, e dá outras providências. João Pessoa, PB: Semanário Oficial 1202/2010. 2010.

- KACZYNSKI, A. T.; WILHELM STANIS, S. A.; BESENYI, G. M. Development and testing of a community stakeholder park audit tool. American Journal of Preventive Medicine, v. 42, n. 3, p. 242–249, mar. 2012.

-

KACZYNSKI, A.; STANIS, S. W. Community Park Audit Tool (CPAT). 2010. Disponível em: https://www.augusta.edu/alliedhealth/cdhs/parcs/community-research-tools.php Acesso em: 15 fev. 2023.

» https://www.augusta.edu/alliedhealth/cdhs/parcs/community-research-tools.php -

KACZYNSKI, A.; STANIS, S. W. CPAT guidebook 2013. Disponível em: https://www.augusta.edu/alliedhealth/cdhs/parcs/community-research-tools.php Acesso em: 15 maio 2023.

» https://www.augusta.edu/alliedhealth/cdhs/parcs/community-research-tools.php - KULLMANN, K. Green-networks: integrating alternative circulation systems into post-industrial cities. Journal of Urban Design, v. 18, n. 1, p. 36–58, fev. 2013.

- KULLMANN, K. Thin parks/thick edges: towards a linear park typology for (post) infrastructural sites. Journal of Landscape Architecture, v. 6, n. 2, p. 70-81, 2011.

- LEE, R. E. et al. The Physical Activity Resource Assessment (PARA) instrument: evaluating features, amenities and incivilities of physical activity resources in urban neighborhoods. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, v. 2, n. 1, p. 1-9, 2005.

- LONDE, P. R.; MENDES, P. C. A Influência das áreas verdes na qualidade de vida urbana. Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde, v. 10, n. 18, p. 264-272, 2014.

- MACEDO, S. S. Espaços livres. Paisagem e Ambiente, n. 7, p. 15–56, jun. 1995.

- MCKENZIE, T. L. et al. System for Observing Play and Recreation in Communities (SOPARC): reliability and feasibility measures. Journal of Physical Activity and Health, v. 3, n. s1, p. S208-S222, 2006.

- MEDEIROS, V. Urbis Brasiliae ou sobre cidades do Brasil: inserindo assentamentos urbanos do país em investigações configuracionais comparativas. Brasília, 2006. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Universidade de Brasília, Brasília, 2006.

- MOHR, U. S. Os grandes espaços do lazer urbano, arquitetura dos parques públicos: morfologia, tipologia e potencialidades. Porto Alegre, 2003. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.

-

MORA, N. M. Experiências de parques lineares no Brasil: espaços multifuncionais com o potencial de oferecer alternativas a problemas de drenagem e águas urbanas. 2013. Disponível em: http://www.iadb.org 2013. Acesso em: 22 dez. 2021.

» http://www.iadb.org - MUKAKA, M. M. Statistics corner: a guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research., Malawi Medical Journal, v. 24, n. September, p. 69-71, 2012.

- NIEUWENHUIJSEN, M. J. et al. Fifty shades of green: pathway to healthy urban living. Epidemiology, v. 28, n. 1, p. 63–71, jan. 2017.

- PETRUNOFF, N. A. et al. Associations of park access, park use and physical activity in parks with wellbeing in an Asian urban environment: A cross-sectional study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, v. 18, p. 1-15, 2021.

- RODRIGUES, G. de M. Qualidade dos parques de vizinhança e parques de bairro: uma proposta de índices de avaliação. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012.

- SAELENS, B. E. et al. Measuring physical environments of parks and playgrounds: EAPRS instrument development and inter-rater reliability. Journal of Physical Activity and Health, v. 3, n. s1, p. S190-S207, 2006.

- SANTANA, T. C. da S.; ELALI, G. V. M. de A. Vitalidade urbana em praças públicas: um debate com base na percepção dos usuários de praças de Natal-RN. In: ESPAÇOS livres públicos: lugares e suas interfaces intraurbanas. João Pessoa: AB Editora, 2016.

- SARMENTO, M. F.. O processo de ocupação urbana de um setor litorâneo de uma capital brasileira: o caso do Bessa em João Pessoa-PB João Pessoa, 2012. 100 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana e Ambiental) — Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012.

- SABOYA, R. T. de et al. Padrões de visibilidade, permeabilidade e apropriação em espaços públicos abertos: um estudo sintático. Arquitextos, São Paulo, v. 14, 2014.

- SASIDHARAN, V.; MCKENZIE, T. L.; CHAVEZ, D. J. SOPARNA: System for observing physical activity and recreation in natural areas. Description and Manual Procedures San Diego: San Diego State University, 2014.

- SILVA, R. C. da. Urbanismo paramétrico: parametrizando urbanidade. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano)– Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009.

- TAKANO, T.; NAKAMURA, K.; WATANABE, M. Urban residential environments and senior citizens’ longevity in megacity areas: the importance of walkable green spaces. Journal of Epidemiology & Community Health, v. 56, n. 12, p. 913-918, 2002.

- VIEIRA, J. L. Vias de aproximação para uma leitura da condição espacial na arquitetura São Paulo, 2015. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

- WOLCH, J. et al Childhood obesity and proximity to urban parks and recreational resources: a longitudinal cohort study. Health & Place, v. 17, n. 1, p. 207-214, 2011.

Editado por

-

Editora:

Karin Regina de Castro Marins

Datas de Publicação

-

Publicação nesta coleção

31 Jan 2025 -

Data do Fascículo

Jan-Dec 2025

Histórico

-

Recebido

21 Set 2023 -

Aceito

14 Maio 2024

Configuração espacial e qualidade física de parques urbanos lineares: o caso do Parque Parahyba I, João Pessoa - PB

Configuração espacial e qualidade física de parques urbanos lineares: o caso do Parque Parahyba I, João Pessoa - PB

Fonte: adaptado de

Fonte: adaptado de  Fonte: acervo dos autores (2019).

Fonte: acervo dos autores (2019).

Fonte:

Fonte:

Fonte: elaborado a partir de dados gerados pelo software DepthmapX.

Fonte: elaborado a partir de dados gerados pelo software DepthmapX.

Fonte: elaborado com dados gerados pelo software DepthmapX.

Fonte: elaborado com dados gerados pelo software DepthmapX.